هل كانت طرابلس جزءا من سوريا قبل عام 1920؟

يرفض أبناؤها أي محاولات لنقل تبعيتهم إلى الدولة السورية على رغم إقصاء المدينة عن خريطة الإنماء المتوازن

المصدر: بشير مصطفى – اندبندنت عربية

ملخص

منذ الفتح العربي شكلت طرابلس ولاية مستقلة، ولم تكن في يوم من الأيام جزءاً من مملكة أو جمهورية سورية قائمة. وكانت طرابلس واحدة من ثلاث ولايات شكلت بلاد الشام، إلى جانب ولايتي دمشق وحلب.

تثير تسمية “طرابلس الشام” التباساً في ذهن المتلقي، حتى يخال للوهلة الأولى أن عاصمة شمال لبنان هي جزء “سلخ” عن سوريا على غرار ما حصل مع أجزاء أخرى منها كـ”لواء الإسكندرون” الذي ضم إلى تركيا، إلا أن الحقيقة التاريخية هي خلاف ذلك، إذ شكلت ولاية طرابلس كياناً إدارياً وسياسياً مستقلاً عن بقية الولايات في المشرق العربي، وعن تلك التي شكلت العمود الفقري للجمهورية السورية في أعقاب معاهدة سايكس بيكو، لا بل إن بعض أجزاء ولاية طرابلس، انتزعت منها وضمت إلى دولة العلويين ومن ثم سوريا الحالية.

تاريخياً استخدم المؤرخون لقب “طرابلس الشام” لتمييزها عن طرابلس الغرب، تلك المدينة الواقعة في ليبيا شمال أفريقيا، إلا أن ضرورات “الإثارة الإعلامية” طرحت إشكالية علاقة طرابلس بسوريا من جديد، وهي امتداد لما كان يطرح في عهد نظام البعث حول “المحافظة السورية رقم 14” والمقصود بها ضم لبنان. فقد أشاعت قنوات إسرائيلية أنباء عن “طبخة” تشارك فيها قوى كبرى، يحصل بموجبها نظام الشرع في سوريا الجديدة على طرابلس اللبنانية، لقاء تنازله عن الجولان المحتل.

وما عزز من هذه الأفكار مرة جديدة، ما قاله الموفد الأميركي إلى سوريا ولبنان توم باراك قبل ساعات في سياق تطرقه إلى الوضع اللبناني، وما جاء في كلامه “لديكم إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن بدأت سوريا تظهر بقوة وسرعة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود ليصبح بلاد الشام من جديد”.

دولة لبنان الكبير

يشكل هذا الطرح مساساً بالقرار رقم 318 الذي أصدره الجنرال غورو في الـ31 من أغسطس (آب) 1920، بتحديد دولة لبنان الكبير. وجاء في المادة الأولى “ينشأ تحت اسم لبنان الكبير قطر يحوي مقاطعة لبنان الإدارية: لبنان الصغير أي جبل لبنان الخاضع لحكم متصرفية 1861، وأقضية بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا، وأقسام ولاية بيروت التي تضم سنجق صيدا ما عدا الجزء الذي منح لفلسطين بموجب الاتفاقات الدولية. وسنجق بيروت، وقسم من سنجق طرابلس الذي يشمل قضاء عكار جنوبي النهر الكبير، وقضاء طرابلس (مع مديريتي دنيا ومنيا) وجزء من قضاء حوش الأكراد الواقع جنوب تخوم لبنان الكبير الشمالية”.

ومن اللافت للأنظار ما أشار إليه القرار بـ”قسم من سنجق طرابلس”، وهو ما يفهمه الباحث عندما يطلع على القرار 319 بتحديد مقاطعة العلويين الذي أورده وليد المعلم في كتاب “سوريا الطريق إلى الحرية 1916- 1946″، وضمت سنجق اللاذقية، وأجزاء من سنجق طرابلس غير المشمولة في القرار 318 القاضي بإعلان دولة لبنان الكبير، وقضاء مصياف.

تشويه للتاريخ

شكل طرح “سلخ طرابلس عن لبنان وضمها إلى سوريا” صدمة للرأي العام اللبناني والطرابلسي، لا بل إنه بعث من جديد بعض “العصبيات” والنعرات بين أبناء البلدين المتجاورين، واستعادة مقولة “لكل مكنا دولته وخصوصيته”، و”نفضل البقاء في لبنان على رغم جميع مصائبه”. في المقابل لم تمانع فئة من المواطنين ذلك لأنه وحسب اعتقادهم “فشلت صيغة لبنان الكبير فشلاً ذريعاً، ولم تؤمن انصهار أبنائها ضمن الدولة المحدودة المساحة”.

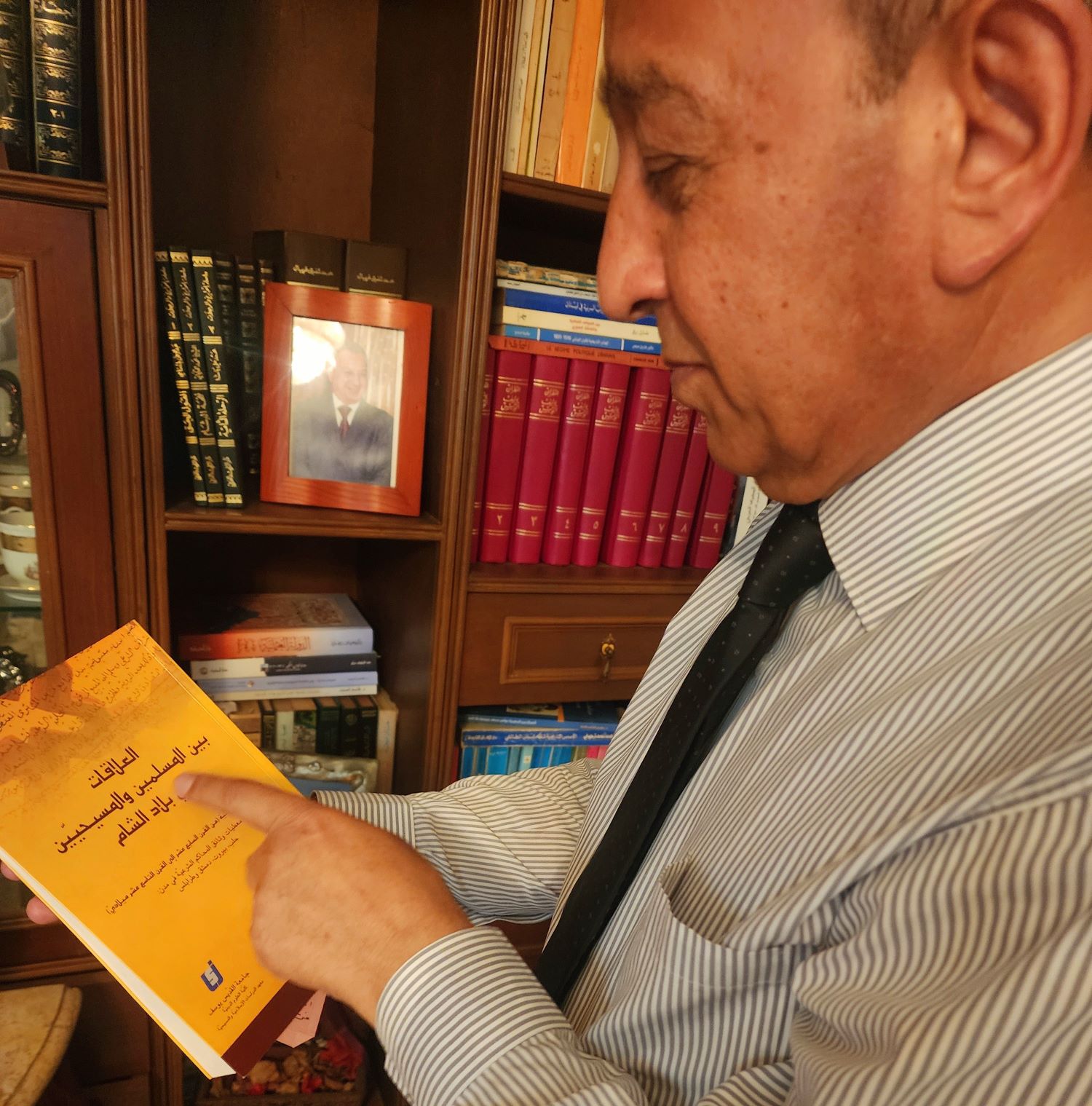

بين هذا وذاك، تبقى الكلمة الفصل للتاريخ، وتحديد موقع طرابلس في قلب المشرق العربي، حيث يستعرض المؤرخ اللبناني قاسم محمد الصمد تاريخ مدينة طرابلس الشام في ظل الفتح العربي وما بعده “فهي منذ العهد الأموي ومن ثم العباسي، والدول الإسلامية غير العربية أي السلجوقية والأيوبية، أو المملوكية أو العثمانية، جرى إرساء تقسيم لولايات شرق البحر المتوسط، وما يعرف ببلاد الشام من حدود الأناضول إلى تبوك في شمال الجزيرة العربية، وقسمت إلى ثلاث ولايات رئيسة: ولاية دمشق، وولاية حلب، وولاية طرابلس”.

ويوضح الصمد، “كانت ولاية حلب تسود الشمال السوري إلى عمق الأناضول أي أجزاء من تركيا الحالية، وكانت تعتبر أحد أهم الولايات من الناحية الاقتصادية”، و”أما ولاية دمشق فكانت تتبع سوريا الداخلية، ولا إطلالة لها على الساحل”. ويجزم أن “الساحل كان حكراً على ولاية مهمة تدعى ولاية طرابلس التي كانت تكاد تحتكر سواحل شرق البحر المتوسط من لواء الإسكندرون وشمال اللاذقية إلى فلسطين”، وكان يجب انتظار عام 1660 لتأسيس ولاية صيدا إلى جانب الولايات السابقة، ثم استحدثت ولاية بيروت عام 1888 بعد إلغاء ولاية طرابلس وتحويلها إلى لواء في أعقاب انسحاب الجيش المصري المعروف بجيش محمد علي وابنه إبراهيم من بلاد الشام عام 1840، وامتدت ولاية بيروت من نابلس وصفد في فلسطين جنوباً، إلى اللاذقية والإسكندرون شمالاً.

السيطرة الطرابلسية

تمتعت طرابلس بـ”الامتداد”، والتأثير في مساحات واسعة، وكانت في مرحلة الانحسار تمتد من منطقة المعاملتين في ساحل جبل لبنان الحالي، إلى شمال اللاذقية في سوريا.

يؤكد الدكتور قاسم الصمد أن “والي طرابلس كان يلزم مهمة جباية الضرائب لوجهاء المناطق في بلاد جبيل الساحلية والجبلية، وفي بلاد البترون، وبلاد الكورة، وبلاد جبة بشري، وبلاد الزاوية، وبلاد الضنية، وبلاد عكار، وفي فترة ما بلاد حمص وحماة قبل أن تسلخ عن ولاية طرابلس، إضافة إلى اللاذقية”. ينطلق الصمد من مسلمة تاريخية وهي أنه لم تكن طرابلس والضنية وعكار جزءاً من سوريا في أي حقبة من حقبات التاريخ، ولم تسلخ عن كيان قائم الوجود لأنه لم يكن هناك مملكة سورية، أو جمهورية سورية تضم تلك المناطق، ولم يحصل أن كانت طرابلس جزءاً من ولاية دمشق مطلقاً”، معتبراً أن ما أرسي في اتفاقات مثل سايكس بيكو يشي بأن أجزاء من ولاية طرابلس سلخت عنها وضمت إلى سوريا الجديدة، والعكس صحيح.

يشكك الصمد في نيات من يطرح “سلخ طرابلس عن لبنان”، لأنه ينطلق من خلفيات سياسية وليس حقائق تاريخية، لأن طرابلس والشريط الساحلي هو أساس كيان لبنان، لأن جبل لبنان كان ضمن إشعاع ولاية طرابلس.

من جهة أخرى ينوه الصمد بأنه بعد سايكس بيكو وإعلان الدويلات في سوريا، كان هناك دولة علوية، ودولة مسيحية، ودولة درزية، ودولتان سنيتان واحدة في حلب وأخرى في دمشق، لأنه “أبناء دمشق كانوا يرفضون الالتحاق بدولة حلب والعكس صحيح، لأن كل دولة تعتبر أنها صاحبة موقع ودور مركزي، فمن ناحية تعد دمشق أقدم عاصمة في التاريخ، في المقابل، فإن حلب أهم مدينة اقتصادية في شرق المتوسط”.

يتحدث قاسم الصمد عن “ظلم تعرضت له طرابلس”، منذ منتصف القرن الـ19، حين بدأ إعطاء الأولوية لبيروت، إثر شق “طريق الشام” من بيروت التي كانت تحتضن الوكالات التجارية الفرنسية إلى دمشق حيث كانت القنصليات الأجنبية والأوروبية، وقد ترافق هذا الأمر مع انتقال كثير من موارنة الجبل إلى بيروت إثر الصدامات المتكررة مع الدروز، وهو ما أعطى المدينة بعداً مميزاً بسبب ثقافتهم وتعليمهم وقدراتهم الاقتصادية، وعلاقاتهم السياسية المتقدمة مع أوروبا وفرنسا والنمسا.

طرابلس في قلب لبنان الكبير

في الأول من سبتمبر (أيلول) 1920، أعلن الجنرال غورو دولة لبنان الكبير، التي خضعت للانتداب الفرنسي. وهنا ينفي الصمد ما يشاع بصورة متكررة عن “موقف طرابلسي سلبي من الدولة الجديدة”، مشيراً إلى انقسام في نسيج المدينة بين قسم رافض للكيان الجديد، ومطالب بالوحدة مع سوريا، ويتقدمه عبدالحميد كرامي، ويقابله فريق أصر على القبول بلبنان الكبير، وشارك في الحياة السياسية، وأسهم في وضع الدستور في 1926، إذ قاد الشيخ محمد الجسر مدير المعارف والعدلية هذا التوجه، ليصبح لاحقاً رئيساً لمجلس الشيوخ، ثم رئيساً لمجلس النواب، وكاد ينتخب رئيساً للجمهورية عام 1932 لولا تعليق الدستور.

ويضيف الصمد “تمثلت طرابلس في استمرار بمجلس إدارة لبنان الكبير في 1920، والمجلس التمثيلي في 1922 و1925، ومجلس النواب عام 1929 وما بعده، وصولاً إلى انتخاب شفيق كرامي وراشد المقدم نائبين عن طرابلس في 1937. وشاركت العائلات الطرابلسية الكبرى في المشهد السياسي، من آل علم الدين والجسر والمقدم وعدرة وأديب عبدالواحد، وغيرها، ممن تمسك بعدم تبني مواقف سلبية من الدولة الراعية”.

ولا يستبعد أن “المدينة دفعت ثمن إضفاء الصور النمطية على طرابلس، وما أعلنته بعض الزعامات الطرابلسية تجاه الدولة اللبنانية، والمطالبة باللحاق بسوريا في وقت كان السوريون يوقعون اتفاقية مع فرنسا في 1936، وهو ما ولد إحباطاً في نفوس أنصار الوحدة”، لافتاً الانتباه إلى أن “اتفاق حبي بين الشيخين عبدالحميد كرامي ومحمد الجسر جرى على أن يأخذ كل منهما طرفاً وفق قناعاته الشخصية، وأن تأخذ اللعبة السياسية مداها واحترام طروحاتها التعددية”.

كما يذكر الدكتور الصمد بأنه “عندما جاء سعيد العاص إلى جبال الضنية ظاناً أنها ستثور إلى جانب الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين، فصدم أنه لم يقف جانبه أحد من زعماء الضنية من آل رعد والفاضل، أو الوجهاء، إلا قلة قليلة، وإلا لكانت الثورة صمدت لفترة أطول”، وفي “المعركة الفاصلة في يونيو (حزيران) 1926، وجد نفسه وحيداً على تلال كفرحبو – إحدى قرى الضنية شمال لبنان، في مواجهة الجيش الفرنسي، لا بل إن القسم الأكبر من أبناء بخعون وبقية قرى الضنية كان قد نزح إلى المنية على ساحل المتوسط”.

المقايضة المستحيلة

يعتقد المؤرخ قاسم الصمد أنه “لا يتوفر أي إمكان للمقايضة بين الجولان وطرابلس”، موضحاً أن “الجولان يشكل منذ القدم جزءاً من سوريا، ولكن لم تكن طرابلس أو الضنية أو عكار في يوم من الأيام جزءاً منها، لذا لا يمتلك أحد حق المقايضة بين المنطقتين، وهو كلام فيه كثير من الخفة. ويضيف “لا أحد يمتلك الحق والصفة بسلخ أراض من دولة وضمها لأخرى، وتحديداً في زمن انتشرت فيه وسائل الإعلام، وزيادة مستوى الوعي ونسبة المتعلمين، لأنه في السابق كان الوجهاء يصنعون القرارات ويبدأ تطبيقها من دون مشاورة العامة، أما اليوم فأصبح هناك رأي عام عريض في عصر الثورة المعلوماتية وتقديس مفهوم الحرية”.

ويخلص الصمد إلى تمسك أبناء طرابلس بنهائية الكيان اللبناني حيث تشكل نوعاً من العصبية الوطنية، وهم غير منجذبين إلى النموذج السوري السياسي، حيث لم يقدم الحكم في دمشق أي وجه من وجوه الإغراء على المستوى السياسي والاقتصادي أو الحريات منذ عام 1949، المعروف بـ”عام الانقلابات”. ويقول إنه “في حال طرحنا على أهالي طرابلس والشمال بمختلف تياراتهم الانضمام إلى سوريا، ستعلن الغالبية الساحقة رفضها التخلي عن لبنان على رغم التغير المتمثل بسقوط نظام آل الأسد، وقد أصبحوا لبنانيين حتى العظم، لا يقبلون عن لبنانهم بديلاً على رغم العقوق الذي جوبهوا به في حقبات الانتداب والاستقلال، وما بعد الاستقلال وحتى الآن، إذ لم تقدم الحكومات المتتابعة إلى المناطق ما يجب عليها من المشاريع والخدمات والمغانم”.

“فقاعة إعلامية”

بدأ السجال مع تسريبات إعلامية ادعت أن “الرئيس السوري أحمد الشرع طالب بمقايضة ضم طرابلس اللبنانية، لقاء التنازل عن أجزاء من الجولان السوري المحتل”، وقد زادت حدته مع تكرار بعض الشخصيات السورية الحديث عن “ضم مناطق ساحلية لبنانية لتأمين مرفأ لسوريا الداخلية في طرابلس أو صيدا”. ما هي إلا أيام حتى اتضح فساد تلك الفرضيات، فمن جهة نقل مراسل “رويترز” في بيروت تيمور أزهري عن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك أن “فكرة سيطرة سوريا على مدينة طرابلس اللبنانية مقابل قبول السيطرة الإسرائيلية على الجولان لا أساس لها من الصحة”.

يصنف الباحث السياسي صهيب جوهر الكلام عن ضم طرابلس إلى سوريا بـ”الفقاعة الإعلامية التي تفتقر إلى الصحة والجدية، وهي أقرب إلى الإشاعة”، معتقداً أن “ثمة طرفاً في لبنان، يمتهن حرف الأنظار، ويحاول الهرب من النقاش الجدي حول حصرية السلاح إلى طرح إشكالات كيانية وأمنية”، و”سبق أن حصلت مناوشات لبنانية – سورية بعد سقوط نظام الأسد ومحاولة السلطة الجديدة ضبط الحدود بين البلدين أمام المال والسلاح والمخدرات”، علاوة على “محاولة متكررة لخلق خطر لإخافة الأقليات في المنطقة لتبرير الاحتفاظ بالسلاح ضد إسرائيل وضد الطرف الآخر في سوريا”.

كما يشدد جوهر من منطلق تاريخي على فساد الطرح الراهن، لأن “طرابلس عبر التاريخ كانت تتمتع بالسيادة وتشكل ولاية مستقلة”، معتبراً أن “طرابلس ينضم إليها، ولا تنضم إلى أحد بسبب أهميتها الاستراتيجية على البحر المتوسط، وتفوقها على الداخل السوري بالأهمية والموقع الجيوسياسي المشرقي، وطبيعتها وعائلاتها ومكوناتها التعددية، وتصدير قيادات ومفكرين إلى المنطقة”.

يناقش جوهر “عدم واقعية” تلك المسألة من منطلقات وأوجه عدة، موضحاً “أن النظام الجديد في سوريا مثقل بالأعباء والمشكلات التي يجب عليه حلها وتجاوزها قبل التفكير بالتوسع، فضلاً عن ضرورة استكماله تكوين السلطة ودمج الفصائل التي لا تقبل الانضمام إلى الفريق الحاكم، وتحدي التعاطي مع الأكراد والعلويين، واستعادة الجنوب السوري من تحت السيطرة الإسرائيلية”.

أما على مستوى التكامل بين الشعبين، و”وجود رغبة لدى فريق لبناني لتأسيس دولة موسعة تشمل لبنان وسوريا انطلاقاً من بنى وطروحات فكرية معينة”، يجيب جوهر “لا تمثل تلك المطالبات أي أكثرية، وهي لا تمتلك أرضية أو تأييداً شعبياً واسعاً لدى السنة في لبنان، لأنهم يعيشون نمط حياة ولديهم خلفية اجتماعية وثقافية مختلفة عن تلك لدى السوريين، لأن لكل من الشعبين خصائصه وطباعه المدنية المختلفة”، كما أن “اللبناني لن يترك دولته ليطالب بالانضمام إلى كيان غير مكتمل العناصر وفي طور التكوين”. وأضاف “من المفهوم قيام البعض بإبداء إعجابه بالتجربة التركية أو الإماراتية بسبب التجربة السياسية والعسكرية والنمو الاقتصادي والدور في المنطقة، أما تلك السورية فمن المبكر الحديث عن نجاحها أو الحديث عن الانضمام إليها”.

تترافق تلك الأحاديث المتكررة عن “أخطار تحيط بنهائية الكيان انطلاقاً من طرابلس”، مع جهد إعلامي وسياسي للحديث عن “خلايا متطرفة نائمة تستعد للعمليات عندما تسنح الفرصة”. ويأسف جوهر من أن “تعاطي الدولة اللبنانية مع طرابلس يقتصر على البعد الأمني، ولا يوجد أي اهتمام بالبعد المواطني والسياق الإنمائي والاجتماعي – الاقتصادي، وهو امتداد لنهج بدأ عام 1986 أي تاريخ دخول الجيش السوري بالقوة والسيطرة على المدينة”. ولكن في المقابل، لم تنحز المدينة في أي مرحلة من المراحل إلى الخطاب التقسيمي، أو لطرح “داعش” على رغم عمل الماكينة الإعلامية الممانعة وحلفائها، و”شيطنة المدينة بدءاً من مرحلة الثورة السورية”، و”التهويل من قبل الطرف الخاسر في المنطقة”. ويضيف “ينسى هؤلاء أن أكثرية الأجهزة الأمنية والجيش تنحدر من مدينة طرابلس والمدن الشمالية المحيطة بها، وهو خير دليل على تمسك أهلها بالدولة ومؤسساتها”.

يبشر جوهر بوجود فرص تنموية تنتظر مدينة طرابلس، واهتمام غربي وخليجي بإقامة مشاريع، والاستثمار في المرافق العامة، والمرفأ والمنطقة الاقتصادية الحرة، و”لا بد من أن تنتظم الدولة في تلك المشاريع لدمج طرابلس في رؤية الإنماء المتوازن لجميع المناطق اللبنانية”، لأنه “غير مقبول أي تبعية مطلقة للدولة المركزية السورية”.